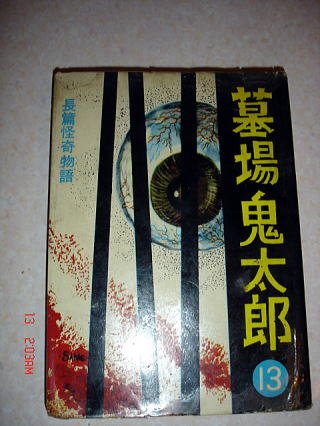

竹内寛行版「墓場 鬼太郎」の表紙。

この表紙画自体は別の人が描いたらしい。

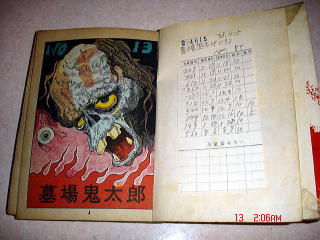

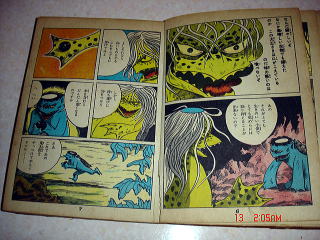

扉絵。

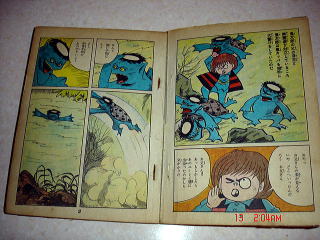

毒々しい色使いのカラーページ。胸に染み入るようです。

じんと来ますね。

巻頭の数ページはカラーです。

当時の印刷ではこの程度のカラーでもずいぶんと技術的な制限があったことでしょう。

現代では小学生でもこんなカッパは描きません。

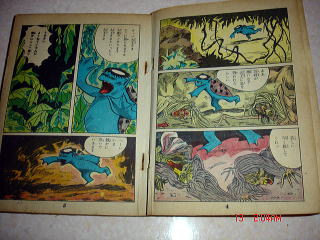

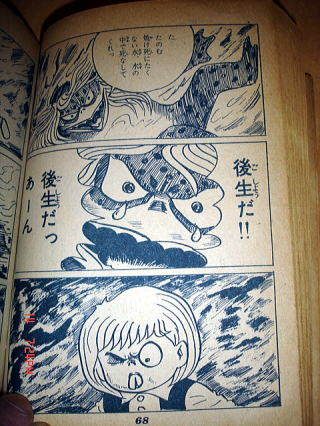

取るに足らないストーリーですが、この竹内版は4巻から19巻まで出版されたそうです。

左上のコマはやはり「手の平」ですかね。

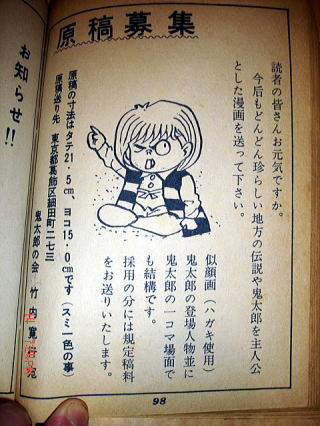

貸本マンガ家の生活は決して楽なものではなかったらしい。原稿料なども未払いや半払いが多かったといいます。

白黒になると作画レベルがいっぺんに露呈します。

たぶんGペンでしょうが、ほとんど割れてますね。それなりに味のある描線ではあります。

アシスタント無しに、一日何十枚も描く人も結構いたそうです。

この程度の絵なら可能かも知れません。

というよりそのくらいこなさないと生活ができなかったのかも。

そして当時でもスクリーントーンはあったはず。

しかし貸本マンガでは高価過ぎて使えなかったのだと思います。

不揃いの、引っ掛かりながらの斜線がなんともいじらしい。

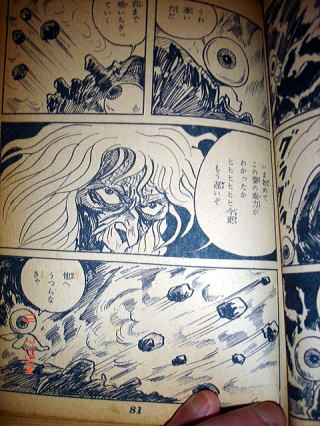

強敵・幽霊婆と目玉のおやじ。

目玉のおやじは鬼太郎の片目だと思っていたらどうも違うらしい。

粗末な原稿用紙に、つぶれたペン先。

物の不足がちだった時代が偲ばれます。

パソコン作画の、スクリーントーンで埋め尽くされた現代の原稿を、

竹内師が見たらどのような感想を持つことでしょう。

とは言えこんな↑チャッカリも通用してたりします。

先生、いったいどうしようってんです?

送り先は葛飾区細田町とあります。

けっこう、うちから近いかも。

50年も昔の地番だから町名なんかも変わっていることでしょう。

それにしても、作家の住所をモロに掲載するなんて、今ではとても考えられませんね。

ちなみに師は平成7年に亡くなられたそうです。

この本は馴染の貸し本屋が閉店するときに購入したものです。

35年も前のことです。

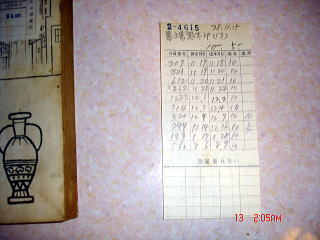

貸し本カード。

上部の「10-、5-」は借りるときに10円、一日延滞すると5円ずつ加算されるという意味です。

ところでこの作品はまだ著作権が切れていませんし、当HPがしかるべき許可を得ている筈もありませんので、そのあたりご了解願います。

初めてこの貸し本屋を訪れたのは小学4年生の頃。

京王線は千歳烏山、駅前商店街から旧甲州街道に出ようかという一角にありました。

ど田舎から引っ越してきたばかりで、世間知らずというか、いくらか知恵遅れ気味だった小学4年生は、生まれて初めて発見した貸し本屋に大興奮。

さっそく本棚の一冊を手に取り帳場に持っていったら、店主のおばあさんに、まず会員にならなくては本は貸せない、と言われました。

そして会員になるには身分証明が必要。

家に帰って「米穀通帳」を持って来い、と。

米穀通帳・・・。

さんざん尋問を受けた挙げ句、ようやく母ちゃんに出してもらった米穀通帳。

再び走って戻って晴れて会員になったという次第ですが、子供心にずいぶん大それた事をしたという思いで胸がいっぱいでした。